沼正三のスクビズム(1)―『手帖』第三章「愛の馬東西談」~アリストテレスの馬

沼正三の長大なエッセイ集『ある夢想家の手帖から』の第二章から第七章は、「馬」をテーマにしています。章題と概要は下記のとおりです。

第二章 馬上の令嬢

アルテミス(ダイアナ)型のドミナの一典型として、乗馬をたしなむ上流階級の令嬢を考察します。

第三章 愛の馬東西談

人間馬を扱った東西の古典説話を紹介します。

第四章 ナオミ騎乗図

谷崎潤一郎『痴人の愛』の人間馬場面を徹底考察。二次創作付きです。

第五章 侯爵令嬢の愛馬

エミール・ゾラ『一夜の情を求めて』を紹介。ある侯爵令嬢が二人の青年をそれぞれ馬と犬に馴致し、彼らを踏み台に幸せを掴むシンデレラ・ストーリー。

第六章 生きた玩具としての人間馬

『あるロシアの踊り子の回想』という小説を紹介。小公子小公女による、領民の子女を玩具とした雅な遊びをたっぷりと。「両脚型」の人間馬が登場します。

第七章 人間馬による競馬

『鞭打つ女たち』という小説を紹介。欧州貴族が米大陸の奴隷に転落し、転々と売られ酷使されます。「補助車型」の人間馬が登場します。

特段「馬派」であるという自覚のない私ですが、これを読んでいる間は馬派にならざるをえない、というくらい、素晴らしくマゾヒスティックな内容です。

さて、この中でも私が特に大好きなのが、第三章「愛の馬東西談」に紹介されている説話「アリストテレスの馬」です。簡単にご紹介します。

大哲学者アリストテレスは、マケドニアの宮殿に招かれ、後にアレクサンドロス大王となる王子の専属家庭教師をしていました。ところが宮女フィリスとの恋に夢中になった王子は、次第に学業が疎かになっていきます。アリストテレスは王子を「色欲を慎みなされ、娘っ子など忘れなされ。女は茨じゃ!」と叱責し、二人の仲を割こうとします。

事情を知ったフィリスは大広間で密会した際、王子に、老人への復讐を約束します。

翌朝、大広間を散策していたアリストテレスの前にフィリスが現れ、「お馬ごっこをしたい」とせがみます。老人は初めは威厳を損じることをおそれて拒絶しますが、フィリスは色仕掛けでたぶらかします。手練手管に老人は落城し、四つん這いになって、背中にはクッションの鞍を乗せ、口には手綱をくわえます。老馬が前進をし始めてから、最後にフィリスがひらりと飛び乗ります。

一通り乗り回したところに、王子が現れ、恋人に接吻の雨を降らせます。老人は頭上に、勝者の嘲りを聞きます。

この説話は、もちろん史実である可能性は低く、東方発祥の説話が伝播し、欧州においては、アリストテレスとアレクサンドロス大王が、登場人物として当てはめられてしまったようです。この説話は中世以降大いに流布し、特に中世神学においても大きな権威をもっていたアリストテレスを、美しく、自由奔放で情熱的な若者たちが屈服させるという構図は、ルネサンスの「人間賛美」の考えに合致し、多くの歌劇や芸術作品の題材となったようです。(一部作品の画像が入手できましたので、末尾に掲載しました。)

さて、私が、この説話が他の人間馬談と比較して特に好きなのは、人間馬そのものの昂奮の他に、大好きな要素が入っているからです。すなわち下記の二点です。

①「美尊醜卑」の秩序

アリストテレスは大哲学者としての絶大な「権威」、そして王子に対しては年長者として、教師としての絶対的な「立場」を持っています。これらは人間社会が作り出した「秩序」「礼儀」などの人為的な価値基準に支えられた一種の「力」です。普段、人間社会の一員として生きていくうえでは、皆、これらの人為的な価値基準を尊重し、それに支えられた力に従って生きています。しかし、自然な本心では、「権威」や「立場」に、それほどの価値を認めていません。私が価値を認めるのは、「美」です。美しいものが大好きなのです。美しいものを見ると、もうその他の価値のことなどどうでもよくなってしまいます。

そして、この世で最も美しいものは何か、それはフィリスが備える、若い美女の容貌・肉体です。これは、人間が、社会の一員である前に、一匹の雌雄異体動物であることを重視するならば、至極当たり前のことです。この、この世で最も美しいものの価値を、さらに高みに上げたいと思い、そのためには、そうだ、その他の価値を貶めてしまおうと考えるのが、「美尊醜卑」の秩序です。「耽美主義」という言葉も近い概念ですが、私の考えはむしろ、ルネサンスの中心的な思想である「人間至上主義」に近く、この「人間」を、「人間の(精神を排した)肉体」と読みかえたものかな、と思っています。

「アリストテレスの馬」の構図は、三人の登場人物を不自然に縛っていた社会的、人為的な秩序が破壊され、自然的な「美尊醜卑」の秩序に再編成される様が見事に象徴的に描かれていると思います。「美尊醜卑」に関しては、谷崎序論①~③もご参照ください。

②トリオリズム

トリオリスム。三者関係。マゾッホ、谷崎、沼といった文豪も好み、現在の日本においても「劣位の三角関係」「寝取られマゾ」「カップルの奴隷願望」などという用語も提唱されるなど、根強い愛好者をもつこの奇怪な願望については、とてもここでは説明し切れません。私にとっては、本当に身も心も蕩かすような強力な魅力を持った願望ですので、いずれ本格的に論じたいと思います。

特に、トリオリズムとスクビズムをミックスしたモチーフ、妄想は、危険なくらいに強く私を魅了します。「二人に乗られる」「二人の前に土下座する」「二人の足を…(色々)」「二人の体から出たものをミックスして…(自重)」といったものです。そして、自分は二人に「下から」奉仕したまま、上位の二人が愛し合う。この妄想は私に、「お前は存在そのものとしては完全に無価値である、故に奉仕することによってのみ、お前の存在価値は生まれる」ということを脳にダイレクトに叩き込まれるような、超強力な快楽を私に与えます。

「アリストテレスの馬」の構図は「二人に乗られる」「背中の上で愛し合う」というトリオリズムとスクビズムのミックスが見事に象徴的に描かれています。

さて、前二記事の、二本の谷崎作品の二次創作は、この「アリストテレスの馬」を契機に妄想したものです。

①「美尊醜卑」の秩序の要素を入れるため、人間馬には、いずれも年長者であり、職業としても本来敬われるべき教師と僧になってもらいました。②トリオリズムの要素は、『無明と愛染』にはもとより含まれており、無明太郎には当然の権利の行使として畜生法師の背に乗ってもらいました。

『鶯姫』の場合は、トリオリズムを準三者関係にすり替えて、子爵令嬢の三人のご学友に、代わりばんこに一緒に乗ってもらいました。老先生は、憧れの美少女「専用」の馬にはなれず、ご学友三人との「共有」になってしまいました。人間馬になること(スクビズム)で人格を否定された上、ご学友との共有にされたこと(準三者関係)によって、馬としての存在意義も否定される感覚。トリオリズムを好まない、という方の中にも、この切ない快感はわかる、と思っていただける方がいらっしゃれば、幸いです。

さらに『鶯姫』の二次創作には、「間接支配によって、最上位者との隔絶を楽しむ」という要素も含めています。老先生憧れの子爵令嬢が一人で騎乗したのは最初の一周だけ。それ以降はご学友が一緒に乗っており、手綱を引いているのもご学友。子爵令嬢は座布団の鞍に座ってしまい、直接お尻を乗せているのもご学友。今後乗馬鞭が導入されたとして、それを振るうのもご学友でしょう。四少女の新しい召使に、一挙一動の細かい命令をして直接支配するのは、年少の子爵令嬢をお姫様として仰ぎ見ている三少女の役割となるでしょう。そうなったとき、老人には、時折下される子爵令嬢の言葉は、どれほど恐ろしく、どれほどありがたく響くことでしょうか。この三少女の役割は、『家畜人ヤプー』においては、黒奴が務めているのですが、私の(私の、ですよ!)審美眼から言うと、アフロアフリカンの子孫を間接支配者に置くのは、「美尊醜卑」の秩序に合致せず、不満です。子爵令嬢→三少女→老人というような、分かりやすい美醜の序列に基づいた秩序のほうが、しっくりくるのではないかと思います。

「フィリスに乗られたアリストテレス」青銅製水差し、1400年ごろ、フランス

王子に対しては「この右手で髪に触らせて、この左手で腕を握らせて!」といったフィリスの発言との対比を意識しているんでしょうか。

H.B.グリーン「馴らされたアリストテレス」(1513年)

『手帖』の挿絵として採用されています。

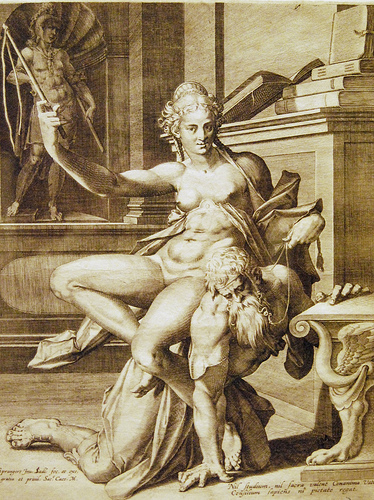

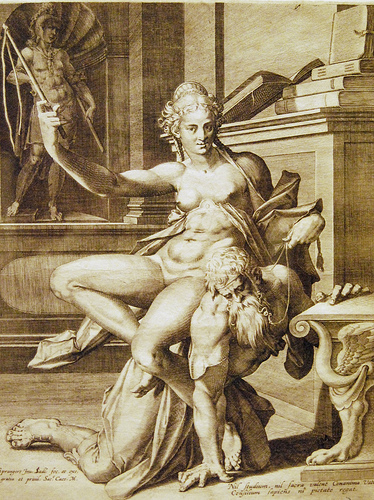

以下詳細不明

参考:映画「アレクサンダー」の一場面:アレクサンドロス王子とアリストテレス

第二章 馬上の令嬢

アルテミス(ダイアナ)型のドミナの一典型として、乗馬をたしなむ上流階級の令嬢を考察します。

第三章 愛の馬東西談

人間馬を扱った東西の古典説話を紹介します。

第四章 ナオミ騎乗図

谷崎潤一郎『痴人の愛』の人間馬場面を徹底考察。二次創作付きです。

第五章 侯爵令嬢の愛馬

エミール・ゾラ『一夜の情を求めて』を紹介。ある侯爵令嬢が二人の青年をそれぞれ馬と犬に馴致し、彼らを踏み台に幸せを掴むシンデレラ・ストーリー。

第六章 生きた玩具としての人間馬

『あるロシアの踊り子の回想』という小説を紹介。小公子小公女による、領民の子女を玩具とした雅な遊びをたっぷりと。「両脚型」の人間馬が登場します。

第七章 人間馬による競馬

『鞭打つ女たち』という小説を紹介。欧州貴族が米大陸の奴隷に転落し、転々と売られ酷使されます。「補助車型」の人間馬が登場します。

特段「馬派」であるという自覚のない私ですが、これを読んでいる間は馬派にならざるをえない、というくらい、素晴らしくマゾヒスティックな内容です。

さて、この中でも私が特に大好きなのが、第三章「愛の馬東西談」に紹介されている説話「アリストテレスの馬」です。簡単にご紹介します。

大哲学者アリストテレスは、マケドニアの宮殿に招かれ、後にアレクサンドロス大王となる王子の専属家庭教師をしていました。ところが宮女フィリスとの恋に夢中になった王子は、次第に学業が疎かになっていきます。アリストテレスは王子を「色欲を慎みなされ、娘っ子など忘れなされ。女は茨じゃ!」と叱責し、二人の仲を割こうとします。

事情を知ったフィリスは大広間で密会した際、王子に、老人への復讐を約束します。

「学者先生は毎朝この大広間で散策するの。妾、明日ここで待伏せしてやる。そして目に物見せてくれるわ。よくって。あなたは、外に隠れていて、妾が奴をピシャピシャ叩いている音が聞えたら、そうーっと入って来るのよ。胸のすくような思いをさせたげるわ」

翌朝、大広間を散策していたアリストテレスの前にフィリスが現れ、「お馬ごっこをしたい」とせがみます。老人は初めは威厳を損じることをおそれて拒絶しますが、フィリスは色仕掛けでたぶらかします。手練手管に老人は落城し、四つん這いになって、背中にはクッションの鞍を乗せ、口には手綱をくわえます。老馬が前進をし始めてから、最後にフィリスがひらりと飛び乗ります。

一通り乗り回したところに、王子が現れ、恋人に接吻の雨を降らせます。老人は頭上に、勝者の嘲りを聞きます。

「先生、何ということです。分かりましたよ。哲学も倫理学も心理学も解剖学も役に立たなかった。色欲を誡めたくせに女に乗られている。娘っ子を忘れろといいながらその娘の手綱をくわえている。女は茨じゃと教えて女の拍車を受けている。それなのに、この十七歳の私が青春をあきらめなければならないのですかね?」

「違うわ!あなた、ここへいらっしゃいな。(跨ったまま王子を抱擁して)妾の胸に、妾の口に、寄り添って何時間でも!この右手で髪に触らせて、この左手で腕を握らせて!ゆっくり楽しみ、うんと遊び、大いに祝いましょう!妾が(この馬を)支配するための時間は、たんと残っているわ。さあ、学者先生、進むのよ!」

この説話は、もちろん史実である可能性は低く、東方発祥の説話が伝播し、欧州においては、アリストテレスとアレクサンドロス大王が、登場人物として当てはめられてしまったようです。この説話は中世以降大いに流布し、特に中世神学においても大きな権威をもっていたアリストテレスを、美しく、自由奔放で情熱的な若者たちが屈服させるという構図は、ルネサンスの「人間賛美」の考えに合致し、多くの歌劇や芸術作品の題材となったようです。(一部作品の画像が入手できましたので、末尾に掲載しました。)

さて、私が、この説話が他の人間馬談と比較して特に好きなのは、人間馬そのものの昂奮の他に、大好きな要素が入っているからです。すなわち下記の二点です。

①「美尊醜卑」の秩序

アリストテレスは大哲学者としての絶大な「権威」、そして王子に対しては年長者として、教師としての絶対的な「立場」を持っています。これらは人間社会が作り出した「秩序」「礼儀」などの人為的な価値基準に支えられた一種の「力」です。普段、人間社会の一員として生きていくうえでは、皆、これらの人為的な価値基準を尊重し、それに支えられた力に従って生きています。しかし、自然な本心では、「権威」や「立場」に、それほどの価値を認めていません。私が価値を認めるのは、「美」です。美しいものが大好きなのです。美しいものを見ると、もうその他の価値のことなどどうでもよくなってしまいます。

そして、この世で最も美しいものは何か、それはフィリスが備える、若い美女の容貌・肉体です。これは、人間が、社会の一員である前に、一匹の雌雄異体動物であることを重視するならば、至極当たり前のことです。この、この世で最も美しいものの価値を、さらに高みに上げたいと思い、そのためには、そうだ、その他の価値を貶めてしまおうと考えるのが、「美尊醜卑」の秩序です。「耽美主義」という言葉も近い概念ですが、私の考えはむしろ、ルネサンスの中心的な思想である「人間至上主義」に近く、この「人間」を、「人間の(精神を排した)肉体」と読みかえたものかな、と思っています。

「アリストテレスの馬」の構図は、三人の登場人物を不自然に縛っていた社会的、人為的な秩序が破壊され、自然的な「美尊醜卑」の秩序に再編成される様が見事に象徴的に描かれていると思います。「美尊醜卑」に関しては、谷崎序論①~③もご参照ください。

②トリオリズム

トリオリスム。三者関係。マゾッホ、谷崎、沼といった文豪も好み、現在の日本においても「劣位の三角関係」「寝取られマゾ」「カップルの奴隷願望」などという用語も提唱されるなど、根強い愛好者をもつこの奇怪な願望については、とてもここでは説明し切れません。私にとっては、本当に身も心も蕩かすような強力な魅力を持った願望ですので、いずれ本格的に論じたいと思います。

特に、トリオリズムとスクビズムをミックスしたモチーフ、妄想は、危険なくらいに強く私を魅了します。「二人に乗られる」「二人の前に土下座する」「二人の足を…(色々)」「二人の体から出たものをミックスして…(自重)」といったものです。そして、自分は二人に「下から」奉仕したまま、上位の二人が愛し合う。この妄想は私に、「お前は存在そのものとしては完全に無価値である、故に奉仕することによってのみ、お前の存在価値は生まれる」ということを脳にダイレクトに叩き込まれるような、超強力な快楽を私に与えます。

「アリストテレスの馬」の構図は「二人に乗られる」「背中の上で愛し合う」というトリオリズムとスクビズムのミックスが見事に象徴的に描かれています。

さて、前二記事の、二本の谷崎作品の二次創作は、この「アリストテレスの馬」を契機に妄想したものです。

①「美尊醜卑」の秩序の要素を入れるため、人間馬には、いずれも年長者であり、職業としても本来敬われるべき教師と僧になってもらいました。②トリオリズムの要素は、『無明と愛染』にはもとより含まれており、無明太郎には当然の権利の行使として畜生法師の背に乗ってもらいました。

『鶯姫』の場合は、トリオリズムを準三者関係にすり替えて、子爵令嬢の三人のご学友に、代わりばんこに一緒に乗ってもらいました。老先生は、憧れの美少女「専用」の馬にはなれず、ご学友三人との「共有」になってしまいました。人間馬になること(スクビズム)で人格を否定された上、ご学友との共有にされたこと(準三者関係)によって、馬としての存在意義も否定される感覚。トリオリズムを好まない、という方の中にも、この切ない快感はわかる、と思っていただける方がいらっしゃれば、幸いです。

さらに『鶯姫』の二次創作には、「間接支配によって、最上位者との隔絶を楽しむ」という要素も含めています。老先生憧れの子爵令嬢が一人で騎乗したのは最初の一周だけ。それ以降はご学友が一緒に乗っており、手綱を引いているのもご学友。子爵令嬢は座布団の鞍に座ってしまい、直接お尻を乗せているのもご学友。今後乗馬鞭が導入されたとして、それを振るうのもご学友でしょう。四少女の新しい召使に、一挙一動の細かい命令をして直接支配するのは、年少の子爵令嬢をお姫様として仰ぎ見ている三少女の役割となるでしょう。そうなったとき、老人には、時折下される子爵令嬢の言葉は、どれほど恐ろしく、どれほどありがたく響くことでしょうか。この三少女の役割は、『家畜人ヤプー』においては、黒奴が務めているのですが、私の(私の、ですよ!)審美眼から言うと、アフロアフリカンの子孫を間接支配者に置くのは、「美尊醜卑」の秩序に合致せず、不満です。子爵令嬢→三少女→老人というような、分かりやすい美醜の序列に基づいた秩序のほうが、しっくりくるのではないかと思います。

「フィリスに乗られたアリストテレス」青銅製水差し、1400年ごろ、フランス

王子に対しては「この右手で髪に触らせて、この左手で腕を握らせて!」といったフィリスの発言との対比を意識しているんでしょうか。

H.B.グリーン「馴らされたアリストテレス」(1513年)

『手帖』の挿絵として採用されています。

以下詳細不明

参考:映画「アレクサンダー」の一場面:アレクサンドロス王子とアリストテレス

- 関連記事

-

- 沼正三のスクビズム(3)―『手帖』第二八章「性的隷属の王侯たち」 (2010/06/15)

- 沼正三のスクビズム(2)―『手帖』第一三八章「和洋ドミナ曼陀羅」~ドミナを選ばば曽野綾子 (2010/05/18)

- 沼正三のスクビズム(1)―『手帖』第三章「愛の馬東西談」~アリストテレスの馬 (2010/05/17)

コメント

男性マゾヒズムは、決して近代人特有のものじゃなかったんですね…

果たしていつ頃から人類中に我々の同士が生まれたんでしょうかね。

謎は深まるばかりです。

果たしていつ頃から人類中に我々の同士が生まれたんでしょうかね。

謎は深まるばかりです。

コメントの投稿

トラックバック

http://victoryofwhite.blog.2nt.com/tb.php/19-369b00b1

...なるほど。そして、この場合、劣位の男性に移動性が求められないとすれば、(沼さんが『手帖』第3章附記第二で指摘するように)「愛の馬」よりも「愛の橋」の概念に近いのかも知れませんね。

それにしましても、「フィリスに乗られたアリストテレス」をモチーフとする絵画・版画や彫像を見ておりますと、「マゾヒズム」や「サディズム」という用語が生れる遙か以前の時代に、そうした性的嗜好が認知されていたことを思わせますね。

これらの作品は、表面的には「アリストテレスに象徴される中世的権威に対する嘲笑」がテーマなのかもしれませんが、「女性が男性を尻に敷き、ムチ打つ」姿にセクシャルなものを感じる感性の存在をも示唆するものに思われてなりません。